> quelles crises de l’eau ?

Ressource vitale, l’eau est devenue un enjeu prioritaire dans une planète en surchauffe. Tandis qu’elle se rarifie ici, elle se retrouve là en surabondance. En cette Journée mondiale de l’Eau, David Blanchon analyse les multiples crises contemporaines de l’eau à la lumière de Gramsci.

Une « crise de l’eau » imminente, permanente, catastrophique, locale et globale, symbolisée par la litanie d’inondations meurtrières suivies par des sécheresses tout autant dévastatrices. Telle est l’impression inquiétante que donne la lecture de la presse mondiale, mais aussi de multiples documents des institutions internationales. On y trouve non seulement des images « chocs » diffusées dans les médias, mais également de nombreux textes dans la littérature scientifique, comme dans le rapport sur le développement humain de 2006 de l’ONU qui s’intitulait Beyond Scarcity : Power, Poverty and The Global Water Crisis.

Une « crise de l’eau » est bien réelle, multifactorielle, mais plus complexe qu’une simple analyse des années particulièrement sèches et des inondations le laisse penser. Mais comme le notent les auteurs de L’eau en commun (2012) : " ce qui est en crise, en pratique, n’est pas l’eau pour ce qu’elle est, mais bien le rapport que les êtres humains entretiennent avec elle et entre eux. Ce qui est en crise, c’est bien notre mode d’être au monde, notre mode de développement. "

Le but de ce court texte n’est pas de revenir in extenso sur les crises de l’eau, mais bien de tenter d’approfondir la notion de « crise », en posant une simple question : de quoi cette crise est-elle le nom ?

Pour y répondre, j’utiliserai ici le cadre théorique présenté par A. Gramsci dans ses Cahiers de Prison (Quaderni del Carcere, n° 15 en particulier), qu’il a employé pour analyser la grande crise de son époque, celle de 1929. Il proposait notamment deux distinctions principales :

> Entre le moment de « crise » et les « développements » qui la précèdent.

> Entre les crises qui ont une origine « interne », ou « organique

» pour reprendre les termes gramsciens et les facteurs externes (ou conjoncturels), différenciation qui recoupe partiellement la première. Gramsci souligne ainsi « la distinction entre “phénomènes” ou “mouvements” organiques (qui affectent des problèmes à long terme et des réalités qui persistent dans le temps), et “phénomènes” ou “mouvements” de conjoncture (qui au contraire apparaissent soudainement et sont sujets à une extinction rapide). »

> Il définissait enfin la crise comme « le moment où l’ancien ordre du monde s’estompe et où le nouveau doit s’imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et de nombreux tourments. »

Reprenant ces trois mouvements, nous proposons ici une réflexion en trois temps, en voyant tout d’abord les causes apparentes et causes lointaines des crises de l’eau, puis en nous demandant ce qui est en crise et finalement ce que ce que l’on peut attendre de ces crises.

Les crises de l’eau entre causes apparentes et causes lointaines

Gramsci écrivait que la crise de 1929 avait « de nombreuses manifestations », car « les causes et les effets sont complexes et se chevauchent » et qu’il s’agissait « d’un déroulement et non d’un événement […] de la crise en tant que telle, il n’y a pas de date de début, bien qu’elle soit sous les feux de la rampe depuis l’après-guerre. » Cette phrase peut servir de cadre d’analyse aux « crises » de l’eau, notamment celles qui ont touché de grandes métropoles.

Un motif récurrent : les villes en « crises »

La multiplication des « crises de l’eau » dans de grandes agglomérations du monde peut donner cette impression. En janvier 2024, c’est la ville de Barcelone qui a lancé un plan de gestion de crise, après avoir vu ses réservoirs à sec. Mais les villes de Chennai (Madras) en 2019, Cape Town en 2018, ou avant Sao Paolo entre 2013 et 2015 et Athènes en 1989 et 1991, pour ne citer que les plus connues, ont vécu le même scénario. Dans tous ces cas, il y a eu un moment de « crise » marqué par un horizon « catastrophique » — les prédictions de quelques mois ou quelques semaines avant la coupure d’eau totale, le « jour zéro » — avec des comptes à rebours très médiatisés. Et le plus souvent, grâce aux restrictions drastiques et au retour de pluies providentielles, un retour à une situation plus normale après la crise et la promesse de changements importants dans la gestion de l’eau. Mais ces manifestations de la crise ont toujours été précédés de « développements » qui se sont étendus sur plusieurs années voire décennies.

La crise de l’eau au Cap en 2018 illustre parfaitement cette dynamique. Elle s’est matérialisée début 2018, avec des images de barrages à sec et l’affiche d’un compte à rebours vers le « day zero » fixé au 12 avril puis au 10 mai, jour où il n’y aura plus d’eau au robinet. Pour éviter la catastrophe, les autorités ont mis en place un plan de réduction draconien de la consommation à 50 litres par personne et par jour. En enfin des pluies abondantes d’hiver (en juin dans l’hémisphère austral) ont fait disparaître la crainte du « day zero ».

Mais cette « crise » est inscrite dans un temps plus long, avec des facteurs naturels (trois années de précipitations inférieures à la moyenne) et un manque d’investissement dans le réseau d’adduction d’eau. Mais cette « crise » a fait surtout l’objet de deux interprétations contraires sur ces causes profondes et ses solutions. L’une insiste sur la nécessité de construire de nouvelles infrastructures, dont des usines de dessalement, et blâme une politique trop axée sur la gestion de la demande et la préservation de l’environnement. L’autre souligne au contraire les fortes inégalités socio-spatiales héritées de l’apartheid, où la minorité blanche surconsommait l’eau alors que la majorité noire et coloured était déjà dans un état forcé de restriction.

L’état de crise comme état normal de la gestion de l’eau ?

L’exemple des crises urbaines de l’eau montre qu’elles n’ont rien de « naturel ». Mais, on peut également aller plus loin, et se demander, en suivant le raisonnement de Gramsci sur la crise de 1929, si l’état de crise (présente ou prévue) n’est pas l’état normal de la gestion de l’eau, voire pour certains acteurs, un vecteur d’opportunités. Gramsci écrivait ainsi : " Le développement du capitalisme a été une “crise continue”, si l’on peut dire, c’est-à-dire un mouvement très rapide d’éléments qui s’équilibrent et s’immunisent les uns les autres. À un certain moment de ce mouvement, certains éléments ont pris le dessus, d’autres ont disparu ou sont devenus inopérants dans l’ensemble. Il s’est alors produit des événements auxquels nous donnons le nom spécifique de “crise”. "

Dans le domaine de l’eau, F. Molle souligne que « Les chocs [sécheresses et inondations] permettent souvent aux gouvernements d’imposer des politiques qui, autrement, auraient été impopulaires et contestées. (Molle 2008) ». Maria Kaïka (2003) a illustré ce point en analysant la crise de l’eau qui a frappé Athènes entre 1989 et 1991 : " Ainsi, la crise générée par la sécheresse a rapidement été construite comme un défi à relever par la mise en œuvre de nouveaux projets […] la construction sociale de la crise de l’eau est devenue un outil très puissant pour obtenir un consensus public sur la privatisation d’un service public. "

Si les « crises de l’eau » sont bien un phénomène autant de l’ordre du politique que du naturel, on peut alors se demander ce qui est « en crise » ?

Crises organiques et crises conjoncturelles

La deuxième distinction proposée par Gramsci recoupe la précédente, mais dans une analyse synchronique. Il rappelle ainsi que « la crise (de 1929) a des origines internes, dans les modes de production et donc d’échange, et non dans des faits politiques et juridiques ». Elle est selon lui, au-delà du krach boursier de 1929, une crise « organique », qui met en jeu tous les éléments de la société, y compris la façon de percevoir la société.

Dans le domaine de l’eau, cela peut amener à se poser la question de ce qui est « en crise », au-delà des manifestations apparentes ? Et quels sont les cadres d’analyse pour le comprendre ?

On peut ici émettre trois hypothèses pour y répondre : la crise de l’eau peut être décrite comme une crise du « nexus eau-énergie alimentation », une crise du mode « moderne » de gestion de l’eau, ou encore une crise de nos « attachements à l’eau ».

Le Nexus Eau-Energie-Alimentation en crise

La première idée avancée est que ce n’est pas tant l’eau qui est en crise, mais bien ce que l’on appelle le nexus eau-énergie-alimentation. Ce terme, apparu comme un nouveau « buzz-word » dans le vocabulaire technocratique (Allouche, 2015) désigne les liens inextricables entre les questions de l’eau, de l’énergie (il faut de l’énergie pour amener l’eau et l’eau sert à produire de l’énergie) et de l’alimentation (notamment dans le cas de l’agriculture irriguée). Le géographe Pierre Blanc (2012) a ainsi souligné, dans une approche géopolitique, qu’au Proche et Moyen Orient, les conflits mêlent toujours la terre et l’eau. Dans le bassin du Nil, c’est autour du grand barrage hydro-électrique Grand Ethiopian Renaissance Dam que se noue le conflit entre l’Égypte et l’Éthiopie, mêlant donc eau et énergie.

La crise du « mode moderne » de gestion de l’eau

Mais au-delà du Nexus, on peut avancer l’idée que c’est plus largement le mode « moderne » de gestion de l’eau, fondé sur l’exploitation de l’eau comme « ressource » qui est en crise. Arnaud Buchs (2009) observait ainsi à propos de l’Espagne que « la crise de l’eau dans la région d’Almeria est une crise de la normalisation “hydrauliciste” [...] Autrement dit, la pénurie qui s’exprime sur ce territoire est socialement construite et est à imputer aux normes d’usage de l’eau issues d’une représentation de l’eau comme ressource inépuisable qu’il suffit de mobiliser au travers d’investissements hydrauliques ». Dans le même esprit, Donald Worster (1985) notait déjà à propos de l’Ouest américain que : " L’eau dans l’État capitaliste n’a pas de valeur intrinsèque, pas d’intégrité à respecter […] Tout mystère disparaît de ses profondeurs, tous les dieux s’en vont, toute contemplation du flux cesse. Elle devient des « acre-feet » déposés sur un compte, autant de « kilowattheures."

Cela est d’autant plus visible dans les pays des « Suds » où le modèle « moderne » de gestion de l’eau est arrivé en même temps que les politiques coloniales. J. Fontein (2008), dans un numéro spécial dédié à la gestion de l’eau en Afrique, critique le paradigme dominant de la « crise de l’eau » : « S’il est une critique évidente à formuler à l’égard de la perspective de la “crise mondiale de l’eau”, c’est peut-être qu’elle se préoccupe trop de discuter de l’eau simplement comme d’une “ressource naturelle” rare qui doit être planifiée, aménagée et codifiée ». Il poursuit en précisant que les problèmes réels de l’eau du continent qu’il dénonce sont le fruit, dans le cas africain, des politiques coloniales et postcoloniales. On trouve ici la description d’une « crise de l’eau » qui n’est pas « naturelle », ni « conjoncturelle », mais bien liée à un mode d’appropriation « organique », dans une analyse que n’aurait pas reniée Gramsci.

Une crise des « attachements » et des « sensibilités »

La troisième façon d’appréhender cette « crise » serait de la considérer comme celle de nos « attachements à l’eau », pour reprendre le mot de B. Morizot qui a défini la crise écologique actuelle comme une « crise de la « sensibilité », c’est-à-dire « un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir percevoir et comprendre comme relation à l’égard du vivant » (Morizot, 2020). Dans le même ordre d’idée, Jamie Linton (2010) rappelle que « la définition de la crise de l’eau en termes de diminution des quantités d’eau disponibles ne tient pas compte de la situation dans son ensemble, à savoir que chaque problème lié à l’eau s’inscrit dans un contexte social et culturel spécifique ». Il précise en 2022 que « si nous voulons commencer à résoudre la crise de nos relations avec ce que nous appelons “nature”, — dont l’eau fait partie —, il nous faut réviser nos pratiques d’enseignement et d’apprentissage ; et ajouter aux approches scientifiques […] une attention et une connaissance dérivée de l’expérience directe de nos interactions avec le monde vivant. » Et c’est ce « contexte social et culturel » de l’eau, au-delà de la ressource, qui semble oublié. Qui sait, par exemple, aujourd’hui d’où vient l’eau qu’on boit ? Où sont les sources ? Combien d’eau faut-il pour nourrir les hommes ? L’eau est certes le « miroir d’une société » dans les sociétés traditionnelles, mais ce miroir est maintenant « cassé ».

La crise comme émergence difficile du nouveau…

Du fond de sa prison, A. Gramsci espérait que les crises du capitalisme allaient déboucher sur un monde meilleur (en l’occurrence pour lui la révolution prolétarienne). Et dans le cas de l’eau, la « crise », avec toutes les ambiguïtés que nous avons vues, pouvait conduire, pour beaucoup d’observateurs, à une « nouvelle politique de l’eau ». Dès 1977 à la conférence de Mar del Plata, les Nations unies poussaient à une diminution des gaspillages et à une utilisation plus respectueuse et équitable de la ressource, vœux répétés à Dublin en 1992 ou lors des multiples forums mondiaux de l’eau. Mais il est évident que le chemin est parsemé de « nombreuses erreurs et tourments », pour reprendre les termes de Gramsci, surtout dans le contexte de dérèglement climatique.

Les trois temps de la gestion de l’eau

Trois moments, séparés par deux « transitions », sont souvent évoqués pour illustrer l’histoire de la gestion de l’eau. Une première phase de surplus, une seconde dite de « gestion de l’offre » (des années 1920 aux années 1970 environ, avec l’édification de grands barrages et des transferts d’eau) et une troisième période, depuis 1970, qui serait caractérisée par une « gestion de la demande », fondée sur la réduction de la consommation, des économies d’eau (avec de meilleures techniques agricoles notamment), la protection de la ressource, voire la restauration écologique des cours d’eau. A. Allan (2005) avait souligné la divergence entre les « Nords », pleinement entrés dans la gestion de la demande, et les « Suds » attachés à la gestion de l’offre et à la construction de barrages. Mais, à l’aune du rapport de la World Commission on Dams en 2000, promu par l’Afrique du Sud, on pouvait penser que l’on était dans un « moment gramscien » où « le neuf allait enfin émerger ». Dans son rapport final, on lisait ainsi : " La satisfaction des besoins en eau de l’humanité au cours du siècle prochain dépendra de plus en plus de solutions non structurelles et d’une approche entièrement nouvelle de la planification et de la gestion. L’objectif le plus important de ce nouveau paradigme est de repenser l’utilisation de l’eau. "

Le changement climatique et l’eau : multiplication ou « fin » des crises ?

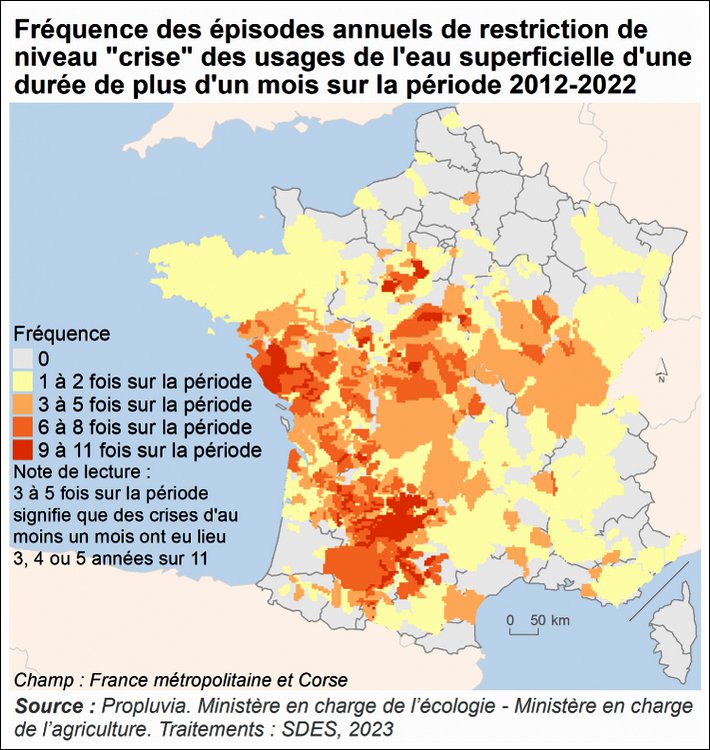

L’entrée dans l’Anthropocène et la prise en compte du dérèglement climatique a largement remis en cause les prévisions de changement de paradigme de gestion de l’eau. Et ce dans deux directions. La première, la plus répandue, est que le changement climatique induira une multiplication des « crises » et des évènements catastrophiques : sécheresses répétées et donc « crises agricoles ou énergétiques du Nexus Eau-Energie-Alimentation » et « day zero » dans les grandes métropoles, inondations prolongées… Le récent rapport de l’Assemblée Nationale « sur la gestion de l’eau pour les activités économiques » (n° 1455, 28 juin 2023) emploie ainsi 23 fois le terme de « crise », en rappelant qu’elles seront amenées à se multiplier et en appelant l’État à se munir d’outils pour les anticiper et les gérer.

Mais paradoxalement, cela pourrait à l’inverse conduire à anticiper la fin du « régime de crise », comme le propose S. Barone (2023) à propos du cas français : " Ce qui s’est produit en 2022 tend à devenir la norme pour les années et les décennies futures. Il faut donc abandonner l’idée de “crise”, au sens où celle-ci serait passagère. La sécheresse de 2022 est symptomatique du régime climatique dans lequel nous évoluons. Il est peu probable, dans cette perspective, que la satisfaction de tous les usages actuels reste durablement compatible avec les objectifs de protection des ressources et des milieux que l’État s’est lui-même fixés à travers notamment la directive-cadre européenne sur l’eau. "

Deux scénarios face à la crise de l’eau

Ces deux visions sous-tendent deux principaux scénarios d’adaptation au dérèglement climatique.

Le premier serait la résistance du « vieux monde » ou le « Business as usual », voire le retour de la gestion de l’offre avec la construction d’infrastructures (avec la construction de barrages et de « bassines » pour répondre aux pénuries croissantes). Le changement des modes de gouvernance serait minimal, sans toucher aux « superstructures » pour reprendre un terme gramscien, c’est-à-dire sans modifier les politiques agricoles et énergétiques du NEXUS, ni le cycle hydrosocial. On serait alors sur une « bumpy road », un chemin chaotique, avec l’alternance d’années bonnes et mauvaises, et une vulnérabilité face à la variabilité climatique : un « bon hiver » peut être effacé par trois années sèches. Et pour reprendre la formulation de Gramsci, on assisterait alors à la multiplication des « crises conjoncturelles » jusqu’à la « crise organique ».

Le second scénario s’apparenterait à « nouvelle culture de l’eau » où elle serait considérée comme un « bien commun naturel » et non une simple ressource, et avec une remise en cause fondamentale du Nexus Eau-Energie-Alimentation, à travers une révision concomitante des politiques alimentaires et énergétiques. Mais encore et plus profondément cette vision s’accompagnerait de la revitalisation des sensibilités vis-à-vis des cours d’eau, un peu à la manière de ce qui a été fait dans le parlement de Loire qui visait justement au « réveil des attachements » à ce fleuve (de Toledo, 2021). Comme l’écrivait Donald Worster dès 1985 : " Une rivière, certes, est un moyen de production économique, mais c’est donc une entité en soi, avec ses propres processus, sa propre dynamique et ses propres valeurs. […] Il faudra que nous apprenions à penser comme une rivière, que nous essayions de devenir un peuple qui s’adapte à la rivière."

Entre ces deux scénarios, face à la crise de l’eau, on peut, comme le conseillait A. Gramsci, opposer au « pessimisme de la raison, l’optimisme du cœur ». Le pessimisme de la raison se lit sans doute dans ce collectif d’une centaine de chercheurs qui écrivaient à propos du « Plan eau » proposé par le gouvernement français : « il s’agit de mesures préexistantes, à peine dépoussiérées. La sobriété des usages, l’optimisation des ressources et la préservation de la qualité des eaux brutes reposent sur un fantasme techno-solutionniste » (Collectif, Le Monde, 2024). Mais l’optimisme pourrait être justifié par la multiplication des initiatives locales qui vont dans le sens d’une nouvelle culture de l’eau, jusqu’à la reconnaissance juridique de certains cours d’eau comme la Whanganui en Nouvelle-Zélande. ( par David Blanchon ) - source avec tableaux et diagrammes -

Excellentes réflexions, merci !

Excellentes réflexions, merci !